مدخل للعلاقات الدولية: تقديم المادة

تمهيد:

تندرج مادة الدخل للعلاقات الدولية، ضمن الجذع المشترك لشعبة العلوم السياسية، بموجب القرارات 893، 894 و895 الصادرة بتاريخ 20 جويلية 2023، المحددة لبرنامج التعليم لنيل شهادة الليسانس في ميدان الحقوق والعلوم السياسية، وبشكل خاص في شعبة العلوم السياسية، في التخصصات المفتوحة علاقات دولية، التنظيم الإداري والسياسي...إلخ.

مسؤول المادة

الدكتور رداف طارق

Dr. Reddaf Tarek

أستاذ محاضر أ

reddaf.tarek@univ-oeb.dz

1. بطاقة تقنية للمادة:

تُشكل مادة المدخل إلى العلاقات الدولية Introduction aux relations internationales\Introduction to international relations، إحدى عناصر وحدة التعليم الأساسية، المقررة على طلبة السنة الثانية جذع مشترك علوم سياسية. يتم تدريس المادة باستعمال اللغة العربية، كلغة تدريس أساسية، مع الحرص على تعريف الطلبة بالمصطلحات الأساسية، باستعمال اللغة الفرنسية والإنجليزية. مع التأكيد على أن استعمال اللغات الأخرى، يكون عبر ترجمة المصطلحات أو الأسماء، وليس كلغات لإلقاء المحاضرة أو الدروس. ويتم إجراء الدروس والأعمال الموجهة، وفق توزيع أسبوعي يعكس الحجم الساعي المحدد في المراجع القانونية المشار إليها أعلاه، والتي نصت على حجم ساعي أسبوعي وسداسي جاء كما يلي:

2. وصف المادة:

تهتم مادة مدخل للعلاقات الدولية، بشرح الإطار العملي والنظري للظاهرة الدولية، الممتدة بين حدي الحرب والسلام، انطلاقاً من العارف المكتسبة سابقاً. حيث يتم التركيز على العلاقات الدولية، أولاً باعتبارها مجال للتفاعل بين مختلف الأطراف المشكلة للبيئة الدولية، ويندرج ضمن ذلك تفاعلات مختلفة ومتنوعة، مثل الحرب، السلام، التعاون، التنافس...إلخ. ويتم التركيز في هذا الصدد على أنماط التفاعل، أسباب ومخرجات التفاعل...إلخ، وبذلك يكون الطالب قادراً على فهم الظواهر الدولية، تفسيرها وكذلك القدرة على التنبؤ بتطورها. أما ثانياً فيتطرق إلى العلاقات الدولية باعتبارها مجالاً معرفياً مستقلاً إلى قدر كبير، بمناهج، مستويات وأدوات تحليل متميزة عن علم السياسة.

3. أهداف المادة:

تسعي مادة مدخل للعلاقات الدولية، إلى تجسيد مجموعة من الأهداف تتلخص فيما يلي:

- تمكين الطالب من فهم أنماط وأشكال التفاعل الدولي.

- تمكين الطالب من اكتساب القدرة على تحليل الظواهر الدولية والقدرة على التنبؤ والاستشراف.

- تمكين الطالب من تكوين معارف قبلية ضرورية حول الأطر النظرية للعلاقات الدولية.

4. المراجع الخاصة بالمادة:

تم وضع فقط الكتب التي تندرج ضمن المراجع المباشرة لمادة مدخل للعلاقات الدولية، سواءً من فهرس المكتبة المركزية أو الانترنت. كما يُمكن إيجاد عدد كبير جدا من الكتب التي قد تتعرض لموضوع جزئي أو لا يحتوي العنوان على عبارة العلاقات الدولية، خاصة الكتب المندرجة ضمن المداخل لعلم السياسة، أو النظريات السياسية، أو السياسات الدولية...إلخ. ويُمكن الاطلاع على الرصيد الوثائقي لمكتبة جامعة أم البواقي من خلال رابط الفهرس الإلكتروني التالي:

http://bib.univ-oeb.dz:8007/opac

يُمكن كذلك إجراء البحث الببلوغرافي على مستوى شبكة الانترنت، حيث توجد أعداد لا متناهية من المراجع والمصادر، التي يُمكن الاستعانة بها لتعميق فهم المادة، أو إنجاز البحوث على مستوى الأعمال الموجهة.

5. التدريس والتقييم:

يتكون برنامج مادة مدخل للعلاقات الدولية، من مجموعة من المحاور الأساسية، التي تُمكِّن من إدماج طالب السنة الثانية جذع مشترك في الموضوع الأساسي للمادة. البرنامج في هذا القسم المحاور التالية:

المحور الأول: مفهوم العلاقات الدولية

المحور الثاني: الفواعل الأساسية المؤثرة في العلاقات الدولية.

المحور الثالث: العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية.

المحور الرابع: العلاقات الدولية كحقل للدراسة: استقلالية علم العلاقات الدولية.

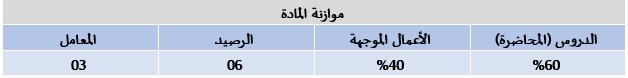

ويتم توزيع هذه المحاور، بشكل متفاوت، على الأسابيع الـ14 المشكِّلة للسداسي، تنتهي بعمليتين متصلتين للتقويم، تشمل التقويم المستمر، الذي يتم ضمن حصص الأعمال الموجهة، إضافة إلى التقييم الكتابي، من خلال اختبار يتعلق بالمعارف المكتسبة خلال المحاضرات. وفق موازنة حددتها القرارات الوزارية كما يلي:

أي أن علامة المادة النهاية تتكون من 60% من علامة الدروس و40% من علامة التقييم المستمر،